-

客服中心 |

-

移動(dòng)版官網(wǎng)

移動(dòng)版官網(wǎng) 微信公眾號(hào)

微信公眾號(hào) 視頻號(hào)

視頻號(hào)

19102030840 2123897138

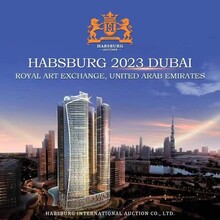

哈布斯堡國(guó)際拍賣(mài)有限公司環(huán)球拍賣(mài)開(kāi)拍開(kāi)征交易征集電話

¥1000000

哈布斯堡拍賣(mài)公司參拍條件與要求2024收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)拍賣(mài)時(shí)間

¥1000000

怎么找哈布斯堡國(guó)際拍賣(mài)有限公司總征成交容易

¥1000000

征集聯(lián)系人哈布斯堡國(guó)際拍賣(mài)公司合同與費(fèi)用推廣藏品

¥1000000

哈布斯堡國(guó)際拍賣(mài)有限公司征集中心流程2023售后

¥1000000

行業(yè)排名哈布斯堡國(guó)際拍賣(mài)有限公司征集要求與地址

¥1000000